和室の畳や床下に、気づかないうちに害虫が発生していませんか。特に【6月~9月】は湿度が【60%】を超える日が多く、チャタテムシやダニ、シバンムシなどが急増します。また、「畳や和室の湿度・掃除頻度が低い家庭では、害虫の発生率が約2倍」という調査報告もなされています。

「畳にゴマ粒のような虫が…」「夜中に小さな虫が這っていて不安」「業者を呼ぶほどではないけど自分で対策できる?」とお悩みの方も多いはず。普段、掃除や換気をしてもなぜか再発することに、困り果てている方も少なくありません。放置すると、アレルギーやカビ被害、最悪の場合は畳の全面交換が必要になるリスクもあります。少しでも違和感を感じたら、早めの対処が重要です。本記事では、和室に発生しやすい害虫の種類別特徴・原因・効果的な駆除法から、最新の市販薬剤・安全な防虫グッズの選び方、プロ業者との違いまで専門的かつ実践的にわかりやすく解説します。「自分の和室も大丈夫?」と気になった方は、ぜひこのあとも読み進めて、後悔しない害虫対策のポイントを手に入れてください。

| おすすめ害虫駆除業者TOP3 | |||

| 項目/順位 | 【1位】 | 【2位】 | 【3位】 |

|---|---|---|---|

| 画像 |  街角害虫駆除相談所 街角害虫駆除相談所 |  害虫駆除110番 害虫駆除110番 |  害虫駆除屋さん |

| 総合評価 | ★★★★★(4.9) | ★★★★★(4.7) | ★★★★☆(4.5) |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

| 口コミ評価 | 高評価多数 | 高評価多数 | 高評価多数 |

| 賠償責任 | 有り | 有り | 有り |

| 割引情報 | 20%OFFキャンペーン | 税込8800円~ | 中間マージン0円 |

目次

和室の害虫駆除|畳に発生する害虫の種類と特徴を詳細解説

畳に発生する主な害虫の種類と特徴

畳に発生しやすい害虫には、チャタテムシ、ヤマトシミ、シバンムシ、カツオブシムシなどが存在します。これらの虫は湿気やホコリ、畳の天然素材などを好み、見た目や被害の特徴が異なります。特に小さい茶色や細長い虫を見かけた場合は、畳の中や隙間に潜んでいる可能性が高いです。

| 害虫名 | 特徴 | 被害例 | 見分け方 |

|---|---|---|---|

| チャタテムシ | 1mmほどの小さな茶色い虫。湿度の高い場所に発生しやすい。 | 本や畳の表面が粉っぽくなる | 細かく動く小さな茶色い虫 |

| ヤマトシミ | 細長い銀色~灰色の体。暗い隙間や畳の下に生息。 | 畳や書類の表面にかじり跡 | すばやく動く細長い虫 |

| シバンムシ | 丸い体で茶色。乾燥した食品や畳の中に発生。 | 畳や食品に穴や食害 | 小さな丸い茶色の虫 |

| カツオブシムシ | 体長約3mm、黒っぽい斑点模様。畳の裏や布団に発生。 | 畳や衣類、布団の食害 | 黒い斑点のある丸い小型の虫 |

これらの害虫は畳の隙間や裏側に潜みやすく、発生を放置すると繫殖が進み被害が拡大します。日頃から畳の掃除や湿度管理を徹底し、発見した場合は速やかに駆除対策を行いましょう。

害虫ごとの生態・発生場所・見分け方の具体説明

畳に発生する虫の生態や発生場所・見分け方を理解することは早期発見・対策の第一歩です。

- チャタテムシは、湿度が高い和室や畳の表面、押入れなどに多く発生します。特に梅雨時などは注意が必要です。

- ヤマトシミは、暗く湿った畳の下や家具の隙間、長押付近を好みます。動きが速く、見つけにくいのが特徴です。

- シバンムシは、畳の中や乾燥した場所にも発生し、食品棚や和室の袋小路などにも現れます。

- カツオブシムシは、畳の裏や布団・カーペットの下、衣類収納にも出現しやすいです。

代表的なサイン・見つけ方

- 畳の表面や隙間に小さな虫が歩いている

- 畳の上に粉状のゴミや小さなフン、穴が空いている

- 畳や和室に独特の臭いがする

- 突然、小さい茶色や細長い虫が畳や壁際で見つかる

早期発見のポイントとして、こまめな掃除や換気、畳の裏や隙間も定期的にチェックすることが重要です。

畳以外の和室に潜む害虫

和室には畳以外にもさまざまな害虫が潜んでいます。ダニは湿度が高いと繁殖しやすく、布団やカーペットにも被害が及ぶことがあります。シロアリは床下から侵入し、木材や畳の芯を食害するため、建物自体の耐久性低下につながるリスクもあります。

トコジラミは布団や隙間に潜み、人を刺してかゆみや皮膚炎を引き起こします。ゴキブリは和室の暗く暖かい場所を好み、食べ物のカスやホコリを餌に繁殖します。

| 害虫名 | 好発箇所 | 影響・リスク | 予防ポイント |

|---|---|---|---|

| ダニ | 畳・布団・カーペット | アレルギー・皮膚炎 | 乾燥・掃除・換気 |

| シロアリ | 床下・土台・畳芯 | 木材や畳の損傷・家屋の強度低下 | 定期点検・早期発見 |

| トコジラミ | 布団・家具の隙間 | 刺されてかゆみ・皮膚炎 | 布団干し・殺虫剤 |

| ゴキブリ | 家具裏・隙間・畳下 | 不衛生・食中毒・繁殖力が非常に高い | 食品管理・清掃・隙間対策 |

畳以外の場所にも注意を払い、和室全体の清潔と換気を心がけることが重要です。

畳の下・床下に潜む害虫の種類と被害リスク – 発見しにくい虫の見つけ方やサイン解説

畳の下や床下は湿気がこもりやすく、ダニやシロアリ、トコジラミなどが発生しやすい環境です。発見しにくい害虫も多いですが、次のようなサインを見逃さないようにしましょう。

- 畳を踏むとフワフワ・ギシギシする

- 畳の裏側に粉状のゴミや黒い斑点が付着している

- 木部に穴や筋状の跡がある

- 夜間に小さな虫が床を這うのを見かける

被害リスクを減らすポイント

- 定期的に畳を上げて換気・乾燥させる

- 畳の下に防虫シートを敷く

- 隙間や床下の通気を良くする

- 畳や床下の異常を感じたら早めに専門業者へ相談する

和室の害虫対策は、日々の掃除や湿度管理、防虫対策が基本です。異変を感じた際は市販の殺虫剤やプロの業者を活用し、快適な住環境を守りましょう。

和室の害虫発生原因と環境要因

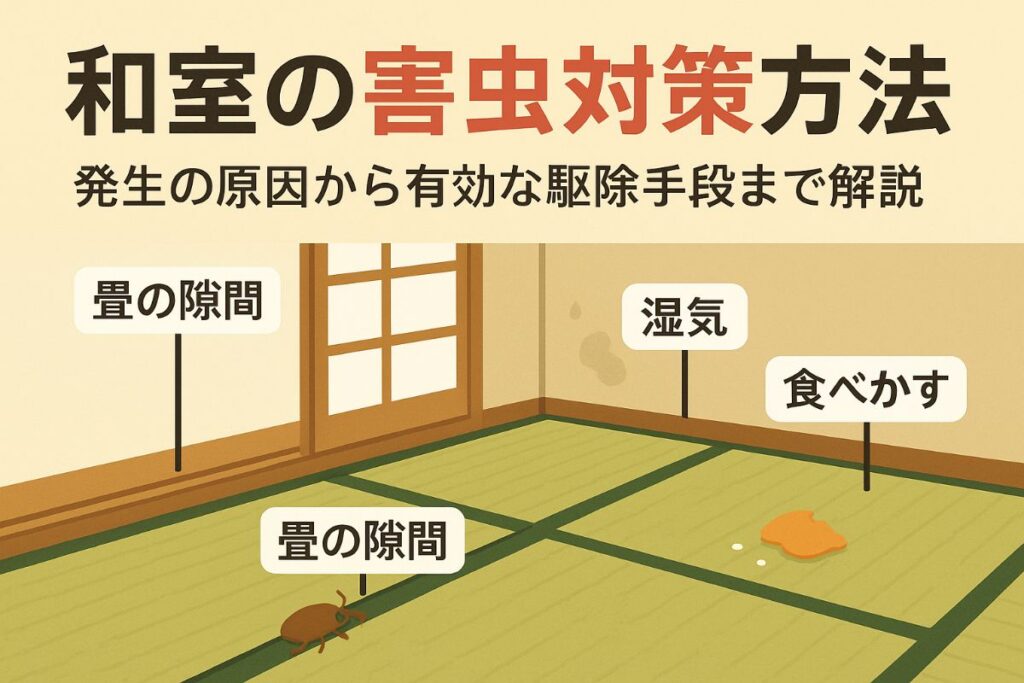

和室における害虫の発生は、湿度やカビ、日々の生活習慣が大きく影響します。畳は湿気を吸収しやすく、室内の温度や湿度が高い状態が続くと、カビが発生しやすくなります。カビはチャタテムシやシバンムシ、ダニなどの好物となり、これらの害虫の繁殖源となります。また、食べこぼしや埃が畳の隙間に入り込むことで、ゴキブリやトコジラミ、アリガタバチなども引き寄せられます。特に密閉された環境や換気不足、掃除不足が重なると、害虫の温床となるため、日々の管理が重要です。

畳・和室の湿度管理と換気の重要性

畳や和室で虫の発生を防ぐためには、湿度管理と換気が不可欠です。適切な湿度の目安は40〜60%で、これを超えるとカビやダニの発生リスクが高まります。エアコンの除湿機能や除湿器を利用し、晴れた日は窓を開けて1日2回以上換気することが効果的です。特に雨の多い梅雨時期や、室内での洗濯物干しが多い季節は注意が必要です。湿度を下げることで、シバンムシやチャタテムシといった小さな虫の繁殖も抑えられます。

湿気とカビの関連性と害虫発生のメカニズム

湿気が多い環境ではカビが発生しやすく、これがチャタテムシやダニの餌となります。カビが生えた畳は、虫の住みかになるだけでなく、健康被害のリスクも伴います。カビを防ぐためには、畳の下に防虫シートを敷いたり、家具を壁から少し離して空気の通り道を作ることが有効です。さらに、畳の表面を乾燥させるため、定期的な換気やサーキュレーターの活用もおすすめです。

畳の汚れ・埃・食べこぼしなど生活環境が害虫発生を誘発する理由

畳の隙間に入り込んだ食べ物のカスや埃は、ゴキブリやトコジラミ、シバンムシなどの害虫を呼び寄せます。特にお子様やペットがいる家庭では、食べこぼしが多くなりがちです。日々の生活で畳の上での飲食を避けることが理想ですが、難しい場合はこまめな掃除が重要です。

定期的な掃除方法と掃除機・拭き掃除のポイント

畳の掃除は、まず掃除機で目に見えるゴミや埃を取り除きます。畳の目に沿ってゆっくりと動かすことで、細かいゴミも吸い取れます。水拭きする場合は、固く絞った布を使い、畳が湿りすぎないように注意してください。イ草畳は特に湿気に弱いため、水分の残りやすい雑巾がけは避け、乾拭きや畳専用クリーナーの使用をおすすめします。掃除後は窓を開けてしっかり乾燥させることが大切です。

季節・気候による害虫発生の傾向と予防タイミング

梅雨や夏季は湿度と気温が上昇し、害虫の活動が活発になります。特に6〜9月はチャタテムシやシバンムシ、ダニなどが急増しやすい時期です。この時期は通常よりも頻繁に換気・掃除を行い、防虫剤や畳用殺虫剤の利用も検討しましょう。下記は季節ごとの注意点をまとめた表です。

| 季節 | 主な害虫 | 予防ポイント |

|---|---|---|

| 春〜初夏 | チャタテムシ、ダニ | 換気・掃除を強化 |

| 梅雨 | カビ、トコジラミ | 除湿と防カビ対策を徹底 |

| 夏 | シバンムシ、ゴキブリ | 防虫剤・殺虫剤の活用 |

| 秋〜冬 | 少数だが注意必要 | 乾燥と畳のメンテナンス |

このように、季節や生活習慣に合わせて適切な対策を講じることが、和室の快適な環境維持と害虫予防の鍵となります。

和室害虫駆除方法の全方位ガイド

和室は湿気や畳の素材により、様々な害虫が発生しやすい環境です。畳の隙間や下にはチャタテムシやシバンムシ、ヤマトシミ、ダニなどが潜み、見た目や健康被害につながるケースもあります。発生しやすい原因として、湿度の高さや掃除不足、換気の悪い環境が挙げられます。そこで正しい駆除方法や予防策を知ることが重要です。害虫の種類や被害、対策法を網羅し、ご家庭でのセルフ対策からプロ業者による駆除サービスまで、最適な方法を解説します。

自分でできる害虫駆除対策

和室の害虫駆除は自分でも実施可能です。まず、畳の隙間や下にいる虫には燻煙剤が効果的です。殺虫スプレーは、直接虫が見えた時や隙間に散布します。ただし畳の表面全体には使わず、部分的に使用しましょう。掃除機で畳の目に沿ってこまめに吸い取ることで、虫や卵の除去が期待できます。また、定期的に畳を上げて風通しを良くし、湿気を防ぐことも大切です。虫が多い場合は、畳の下に防虫シートを敷く方法もあります。

市販殺虫剤の選び方と使い方注意点

市販の殺虫剤にはスプレータイプ、燻煙剤、シートタイプなどがあります。選ぶ際は、対象となる害虫(チャタテムシ、シバンムシ、ヤマトシミなど)に効果があるか成分を確認しましょう。畳の表面に直接スプレーを使うと、変色やカビ、素材の劣化につながるため避けます。隙間や畳の縁、家具の裏などピンポイントに使いましょう。燻煙剤は部屋全体に効果が及びやすく、畳の奥深くにいる虫にも有効です。使用時はペットや食品を安全な場所に移動し、換気を十分に行いましょう。

プロ業者による和室害虫駆除サービスの特徴

プロ業者の害虫駆除サービスは、発生源の特定から徹底的な駆除、再発予防まで対応します。料金相場は部屋の広さや害虫の種類、施工方法により異なりますが、1部屋あたり8,000円~20,000円が一般的です。施工内容は調査・薬剤散布・燻煙処理・清掃・アフターケアに分かれています。使用薬剤は安全性が高いものが多く、小さいお子様やペットがいる家庭でも利用しやすいのが特徴です。事前見積もりやアフターサービスの有無を比較し、信頼できる業者を選びましょう。

業者選びのポイントと依頼時の注意事項

業者選びでは、害虫の種類や発生範囲をしっかり調査してくれるか、料金が明確か、アフターケアが充実しているかが重要です。依頼時は、事前に見積もりを取り、施工内容や使用薬剤の説明を受けてください。万が一再発した場合の無料対応や補償の有無も確認しておくと安心です。口コミや実績を参考に選ぶことでトラブル防止につながります。

駆除効果を高める清掃・メンテナンスとの併用方法

害虫駆除の効果を最大化するためには、日常的な清掃とメンテナンスが不可欠です。畳の目に沿った掃除機掛けは、虫や卵を除去するのに効果的です。さらに、スチームクリーナーを使って高温で畳を清潔に保つことで、ダニやカビの発生を抑えられます。家具の下や畳の隙間も忘れずに掃除し、湿度が高い時期は除湿機や換気を徹底しましょう。こまめな清掃が和室を清潔に保ち、害虫の再発防止につながります。

害虫予防に効果的な和室・畳のメンテナンス方法

和室や畳のある部屋では、湿気や温度管理が行き届かないと害虫が発生しやすくなります。特に、チャタテムシやシバンムシ、ダニなどは畳やその下の湿気を好んで繁殖します。メンテナンスの基本は、定期的な換気と掃除、湿度管理です。こまめに掃除機をかけることで、畳の隙間に溜まったホコリや虫の卵も除去できます。

畳の下にも湿気がこもりやすいため、家具の配置を工夫し空気が流れるようにしましょう。布団を敷いている場合は、毎日上げて湿気がたまらないようにすることも大切です。定期的な畳の表替えや裏返しも虫害防止に有効です。

畳の交換や防虫畳・和紙畳の選び方とメリット

従来のい草畳は天然素材で虫が発生しやすい傾向がありますが、防虫加工が施された畳や和紙畳を選ぶことで害虫リスクを大幅に減らせます。畳の種類ごとの比較は以下の通りです。

| 畳の種類 | 特徴 | 防虫・防湿効果 |

|---|---|---|

| い草畳 | 自然な風合いと香りが魅力 | 通常は低い(未加工) |

| 防虫畳 | 防虫剤が練り込まれており虫の繁殖を抑制 | 高い |

| 和紙畳 | カビ・ダニに強く、水拭きも可能 | 非常に高い |

防虫畳や和紙畳は、アレルギーやペットのいる家庭にもおすすめです。交換の際は、畳床ごと新調することで、隙間や湿気がたまりにくくなり、より快適な和室環境を実現できます。

防虫・防湿シートの種類と効果的な使い方

畳下に敷く防虫・防湿シートは、虫の侵入や湿気の上昇を抑えるのに役立ちます。主なシートの種類と使い方は下記の通りです。

| シートの種類 | 特徴 | 交換目安 |

|---|---|---|

| 防虫シート | 害虫の侵入防止 | 2~3年 |

| 防湿シート | 湿気対策・カビ抑制 | 3~5年 |

| 兼用タイプ | 防虫・防湿を同時に対応 | 2~3年 |

畳を新調・表替えする際やカビ臭が気になった時は、シートの敷き直しが効果的です。畳全体の下に隙間なく敷くのがポイントで、特に外壁側や窓際は念入りにチェックしましょう。

日常生活でできる害虫予防策

和室で虫を寄せ付けないためには、日常のちょっとしたケアが重要です。

- こまめな掃除:週に1~2回、畳の目に沿って掃除機をかけ、ホコリや食べかすを残さない

- 定期的な換気:窓を開けて部屋に風を通す、湿気を逃がす

- 除湿対策:梅雨時や冬場は除湿機やエアコンのドライ機能を活用

特に雨の日や結露が発生しやすい時期は、畳の湿度が上がるため注意が必要です。布団やカーペットを敷きっぱなしにせず、干したり畳を乾燥させる習慣を心がけましょう。

生活習慣改善の提案

和室の環境を見直すことで、虫の発生リスクを根本から下げられます。

- 食べこぼしや飲み物のこぼれはすぐに拭き取る

- 湿度計を設置し、室内湿度を50%前後に保つ

- 畳や押し入れの中も定期的に点検・掃除する

- 不要なものは整理整頓し、通気性を確保する

湿気やホコリがたまりやすい場所を把握し、日常から意識して管理することが、長期的な和室の快適さと衛生の維持につながります。

和室の害虫駆除におすすめの殺虫剤・防虫グッズ徹底比較

和室に発生しやすい害虫は、チャタテムシやヤマトシミ、シバンムシ、ダニなど多岐にわたります。これらは畳特有の湿気やほこり、隙間を好むため、早めの対策が重要です。現代の市販殺虫剤や防虫グッズは、成分や使い方、効果の持続性などが異なります。以下で和室での害虫駆除に最適な製品を、安全性や使用環境ごとに比較しながら紹介します。

畳に使える市販殺虫剤・スプレーの効果と特徴

畳に直接使用できる殺虫スプレーは、即効性と手軽さが魅力です。チャタテムシやシバンムシ、ダニなど幅広い害虫に対応しており便利です。スプレータイプは畳の隙間や畳下にも噴射しやすく、短時間で効果が実感できます。シートタイプや粉末剤も併用すると、畳全体の防虫効果が高まります。

| 製品名 | 主な対象害虫 | 特徴 | 使用方法 |

|---|---|---|---|

| A | チャタテムシ・シバンムシ | 即効性・多用途 | 畳の隙間に噴射 |

| B | ダニ | 低刺激・残効性 | 畳表面や布団に噴射 |

| C | ダニ・チャタテムシ | 燻煙タイプ・広範囲対応 | 室内全体に使用 |

子どもやペットがいる家庭向け安全性の高い製品紹介

小さなお子さんやペットがいる家庭では、成分の安全性が最重要ポイントです。天然由来成分の殺虫スプレーや、防虫シートの中でも無臭タイプや低刺激の商品を選ぶと安心です。例えば、ヒバ精油やハーブ配合のスプレーは、強い臭いが苦手な方にもおすすめです。使用後はしっかり換気し、畳や床の上に残留しにくい成分を選ぶことで安全性を高められます。

- 天然成分配合スプレー(ヒバ油、ユーカリオイルなど)

- 低刺激・無臭防虫シート

- 使用後の掃除や換気を徹底

防虫シート・ダニ捕獲グッズ・燻煙剤の使い分けと注意点

防虫シートは畳の下に敷くだけで長期間害虫の侵入を防ぎます。ダニ捕獲シートは置くだけでダニの増殖を抑え、定期的な交換がポイントです。燻煙剤は部屋全体の害虫を一気に駆除できる一方、使用時は部屋を閉め切り、ペットや食品を避難させる必要があります。これらを組み合わせることで、畳の下から部屋全体まで幅広く対策できます。

| グッズ | 主な用途 | 使用のタイミング | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 防虫シート | 畳下の虫予防 | 畳交換時・定期的 | 畳サイズにカット |

| ダニ捕獲シート | ダニ繁殖抑制 | 季節ごとに設置 | 交換を忘れない |

| 燻煙剤 | 室内全体の駆除 | 年1~2回、発生時 | 換気・避難が必要 |

最新の物理的害虫対策商品や新技術の紹介

農薬成分に頼らない物理的な害虫対策も進化しています。高温スチームクリーナーは畳や布団のダニ・害虫を瞬時に死滅させ、薬剤を使わずに駆除可能です。紫外線ライト付き捕虫器や微細な繊維構造のダニブロックカバーも人気です。環境や健康に配慮した最新アイテムを活用し、和室を快適に保ちましょう。

- 高温スチームクリーナーで畳や布団のダニ・虫を熱駆除

- 紫外線捕虫器による飛ぶ虫の物理捕獲

- ダニブロックカバーや防ダニ布団を併用

畳や和室の害虫対策は、複数の製品や方法を組み合わせて行うのが効果的です。安全性や用途をよく比較し、最適なアイテムを選んで快適な住環境を守りましょう。

和室害虫駆除の失敗例とトラブル回避策

畳に直接スプレーしてしまうリスクと正しい散布方法

畳に直接殺虫剤スプレーを噴霧してしまうと、畳の奥まで薬剤が浸透せず、害虫の発生源に十分な効果を発揮できません。また、畳表が傷む原因となり、湿気を含みやすくなることでダニやカビの繁殖リスクも高まります。さらに、薬剤の成分が残留しやすく、小さなお子様やペットがいる家庭では健康被害のリスクも増します。

正しい散布方法としては、まず畳を上げて裏面や隙間、畳の下の床部分にスプレーや燻煙タイプの駆除剤を使用することが重要です。特にチャタテムシやシバンムシなどは畳の内部や隙間に潜みやすいので、目視できる範囲だけでなく畳全体の環境管理を心がけましょう。

| 間違った方法 | リスク | 推奨される方法 |

|---|---|---|

| 畳表面に直接スプレー | 畳の傷み、効果減少、健康被害 | 畳を上げて裏面や床に散布/燻煙剤を使用 |

駆除後に再発する原因と再発防止のポイント

害虫を一度駆除しても、再発するケースは少なくありません。主な原因は、畳内部や部屋全体の湿度管理が不十分だったり、掃除が行き届いていないこと、侵入経路が放置されている場合です。特に和室は湿気がこもりやすく、ダニやカビが発生しやすいため、畳の奥や隙間に残った卵や幼虫が再び繁殖することがあります。

再発防止には下記のポイントが有効です。

- こまめな掃除:畳の隙間や縁、家具の裏も掃除機をかける

- 湿度管理:除湿機やエアコンで湿度を50%前後に保つ

- 換気の徹底:定期的に窓を開けて空気を入れ替える

- 畳の天日干し:年に数回、畳を外して乾燥

- 害虫侵入経路の遮断:窓やドア、換気口の隙間を塞ぐ

このような対策を取り入れることで、再発のリスクを大幅に減らすことができます。

自己判断での駆除が失敗しやすいケースとプロ依頼のメリット

自己流で害虫駆除を行うと、下記のような失敗につながることがあります。

- 発生源の特定ミス:畳表しか処理せず内部や床下の害虫を見逃す

- 薬剤の選定ミス:対象と異なる害虫用薬剤を使用し効果が出ない

- 安全管理不足:適切な換気や保護を怠り健康被害が発生

これらのリスクを避けるには、専門業者への依頼が有効です。プロは専用機材で畳の内部や床下まで徹底的に調査し、適切な薬剤や駆除方法を選択します。また、再発防止策や日常管理のアドバイスも受けられるため、長期的に快適な和室環境を保つことができます。

| 自己流駆除の課題 | プロ依頼のメリット |

|---|---|

| 発生源を見逃しやすい | 徹底調査で根本対策 |

| 薬剤選びが難しい | 適切な薬剤・方法を選択 |

| 健康被害リスク | 安全対策が徹底されている |

このように、確実かつ安全に害虫を駆除したい場合は、専門業者への相談が安心です。

害虫駆除業者の選び方と依頼の流れ

和室の害虫駆除を業者に依頼する際は、信頼性と実績が重要です。まず、業者の公式ウェブサイトや口コミ評価を確認すると良いでしょう。次に、過去の施工事例や対応している害虫の種類、資格や免許の有無を必ずチェックします。さらに、電話やメールでの問い合わせ時の対応が丁寧かどうかもポイントです。見積もりが明確かつ詳細に提示されているかどうかも、信頼できる業者の判断材料となります。

主なチェックリストとして、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 施工実績や資格の有無を公式サイトで確認

- 口コミや評判を比較

- 見積もり内容が明確

- 担当者の説明が丁寧で質問に的確に回答できる

- アフターケアや保証制度の有無

業者比較のための料金・施工内容・使用薬剤の透明性の見方

業者を選ぶ際は、料金設定や施工内容、使用薬剤の安全性・効果についての説明が明確かが大切です。複数の業者から見積もりを取り、内容や費用を比較しましょう。和室や畳専用の薬剤を使うか、人体やペットへの安全性にも注目すると安心です。

下記のような比較表を活用すると違いがわかりやすくなります。

| 主な比較項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 料金 | 作業内容ごとの明朗な金額か |

| 施工内容 | 対応範囲・再発防止策の有無 |

| 使用薬剤 | 安全性、畳や部屋への影響、効果の持続性 |

| 見積もり | 内訳が詳細で追加料金がないか |

事前に複数社を比較し、納得できる業者を選択することが、満足度の高い駆除につながります。

アフターケアや保証制度の有無が重要な理由

害虫駆除は一度で完全に解決できない場合もあります。そのため、アフターケアや保証制度がある業者を選ぶことで、再発時にも迅速なサポートが受けられます。保証期間内の再施工や無料相談が提供されているか確認しましょう。

アフターケアが充実している業者の特徴

- 施工後に数週間~数ヶ月の保証期間を設定

- 万一再発した場合の再施工やアドバイスを無料で対応

- 定期点検やアフターフォローの体制が整っている

保証内容が明確に記載されているかは、長期的な安心につながります。

無料見積もり依頼から駆除完了までの流れと準備事項

無料見積もりの依頼は、電話やウェブフォームから簡単に行えます。訪問日程が決まったら、畳や家具の配置換え、対象箇所の事前清掃を行うとスムーズです。現地調査後、正式な見積もりが提示され、納得すれば日程を決定します。

作業当日は、薬剤の影響を避けるためにペットや乳幼児の一時避難が推奨されます。駆除作業は1~3時間程度が目安で、作業完了後の換気や清掃方法も業者から丁寧に説明があります。

依頼から完了までの流れ

- 無料見積もり依頼

- 現地調査・ヒアリング

- 正式見積もりと説明

- 日程調整・作業準備

- 害虫駆除作業

- 作業後の確認・アフターケア説明

流れを把握し、事前準備を整えることで安心して依頼できます。

よくある質問と回答まとめ

和室によく出る虫は何か?種類と特徴を教えてほしい

和室や畳の部屋でよく見かける虫には、チャタテムシ、シバンムシ、ヤマトシミ(紙魚)、ダニ、ゴキブリ、アリガタバチ、シロアリなどが挙げられます。

| 虫の名前 | 特徴・見た目 | 主な被害 |

|---|---|---|

| チャタテムシ | 1mmほどの小さな茶色い虫 | 本や畳のカビを食べる |

| シバンムシ | 小さい茶色で丸い | 畳や木材を食い荒らす |

| ヤマトシミ | 細長い銀色で素早く動く | 和紙や畳をかじる |

| ダニ | 肉眼では見えないことが多い | アレルギーや皮膚被害 |

| ゴキブリ | 黒や茶色で素早く移動 | 不衛生・病原菌運搬 |

これらの虫は畳や和室特有の湿度・素材を好み、発生しやすい環境が整っていると繁殖します。特に湿気や換気不足、掃除不足が原因になることが多いです。

畳にゴマのような小さい虫がいる場合の対処法

畳にゴマのような小さな虫がいる場合、真っ先に考えられるのがチャタテムシやシバンムシです。まずは発生源を徹底的に確認し、以下の対策を実施してください。

- 畳・部屋全体をこまめに掃除し、食べかすや埃、カビを取り除く

- 換気や除湿機で部屋の湿度を下げる(湿度は50%以下が理想)

- 発生箇所に殺虫スプレーや燻煙剤を使用する

- 畳の下や隙間も掃除し、ゴミやカビを残さない

- 被害が広範囲の場合や繰り返す場合は専門業者に相談する

これらの虫は繁殖力が高いので、早めの対応が重要です。

チャタテムシやシバンムシの駆除方法の詳細

チャタテムシやシバンムシの駆除には、生活環境の改善と適切な薬剤の使用が効果的です。

- 掃除・乾燥:

- 畳や家具の隙間までしっかり掃除機をかける

- 除湿機やエアコンで部屋を乾燥させる

- 薬剤の使用:

- 市販の殺虫スプレーや燻煙剤を使う

- 畳の種類や安全性に合わせて薬剤を選ぶ

- 再発防止:

- 畳の下や家具の裏も定期的に確認し、カビや食べかすを放置しない

被害が大きい場合は、プロによる駆除サービスも選択肢となります。薬剤使用時は必ず使用方法や換気に注意してください。

燻煙剤や殺虫剤は和室の畳に使っても安全か?

燻煙剤や市販の殺虫剤は、畳や和室でも使用可能ですが、使用時の注意点があります。

- パッケージに「畳・和室対応」と記載された商品を選ぶ

- 人やペットがいない状態で使用し、使用後は十分な換気を行う

- 畳に薬剤が残らないよう、使用後は乾拭きや掃除機をかける

- 火災報知器や精密機器などに薬剤がかからないようカバーする

燻煙剤は煙で隅々まで殺虫効果がありますが、畳の素材や状態によっては色落ちや変色のリスクもあるため、説明書をしっかり読みましょう。

畳の下から虫が出てくる原因と対策方法

畳の下から虫が発生する主な原因は、湿気・カビ・ゴミの蓄積です。畳の隙間や下に湿度がこもると、虫の繁殖環境が整います。

主な対策は下記の通りです。

- 畳の下や部屋全体を定期的に掃除

- 除湿シートや防虫シートを活用

- 季節ごとに畳を上げて乾燥させる

- 家具や布団も定期的に乾燥・清掃

- 湿度計を設置し、こまめな換気を心がける

特に梅雨時や湿気が多い季節は注意が必要です。予防策を日常的に続けることで、和室の清潔と快適な環境を維持できます。

最新の研究・データに基づく和室害虫対策の展望

害虫発生データと傾向分析

最新の調査によれば、和室の畳や壁面などで発生する害虫は、チャタテムシ、シバンムシ、ヤマトシミ、ダニ、シロアリなど多岐にわたります。特に湿度や換気状態、掃除頻度が大きく影響し、住宅環境の変化によって発生傾向も年々変化しています。とある調査報告によると、高温多湿の時期や、畳の下や隙間といった見えにくい場所での発生が顕著であることが分かっています。下記の表は、代表的な害虫の発生時期や特徴をまとめたものです。

| 害虫 | 主な発生時期 | 特徴 | 発生しやすい場所 |

|---|---|---|---|

| チャタテムシ | 春〜秋 | 小型で茶色、湿気やカビを好む | 畳、押入れ |

| シバンムシ | 夏 | 小さくて茶色、乾物や畳の隙間に発生 | 畳の縁、家具裏 |

| ヤマトシミ | 通年 | 細長い体型で素早く動く、紙や畳を食害 | 畳、書類、壁紙 |

| シロアリ | 春〜夏 | 木材を侵食、集団で発生 | 畳下、床下 |

こうしたデータに基づき、住環境や季節ごとの適切な対策が重要です。

新技術・新製品の動向と今後の和室害虫対策の方向性

近年では、環境負荷の少ない天然成分を活用した防虫スプレーや畳用シート、燻煙剤など新しい駆除製品が数多く登場しています。加えて、IoTセンサーによる室内湿度や温度管理、空気清浄機の活用なども害虫抑制に有効です。専門業者が提供する最新のサービスでは、熱乾燥処理や畳交換といった長期的な防除策も注目されています。以下は、主な新技術と期待される効果の比較です。

| 新技術・新製品 | 期待される効果 | 対象害虫 |

|---|---|---|

| 天然成分スプレー | 小さな子どもやペットがいる家庭でも安心 | チャタテムシ、ダニ |

| 畳用防虫シート | 畳の下に敷くだけで持続的に虫の侵入を抑制 | シバンムシ、ダニ |

| 燻煙剤 | 部屋全体に成分が行き渡り、目に見えない害虫も駆除 | シロアリ、ダニ |

| 熱乾燥処理 | 高温で害虫や卵を一斉に駆除 | 全般 |

新製品の選択肢が広がることで、住まいごとに最適な害虫対策が可能となっています。

会社概要

会社名・・・ハウスケアラボ

所在地・・・〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目11-13