「電気代や市販の除湿剤に毎月数千円もかかる…」そんな悩みを抱えていませんか?実際、室内湿度が【70%】を超えるとカビやダニの発生リスクが2倍以上に高まり、厚生労働省も健康被害への注意を呼びかけています。また、洗濯物の生乾き臭や家具のカビ被害は、日本の年間降水日【約110日】という気候背景も要因のひとつです。

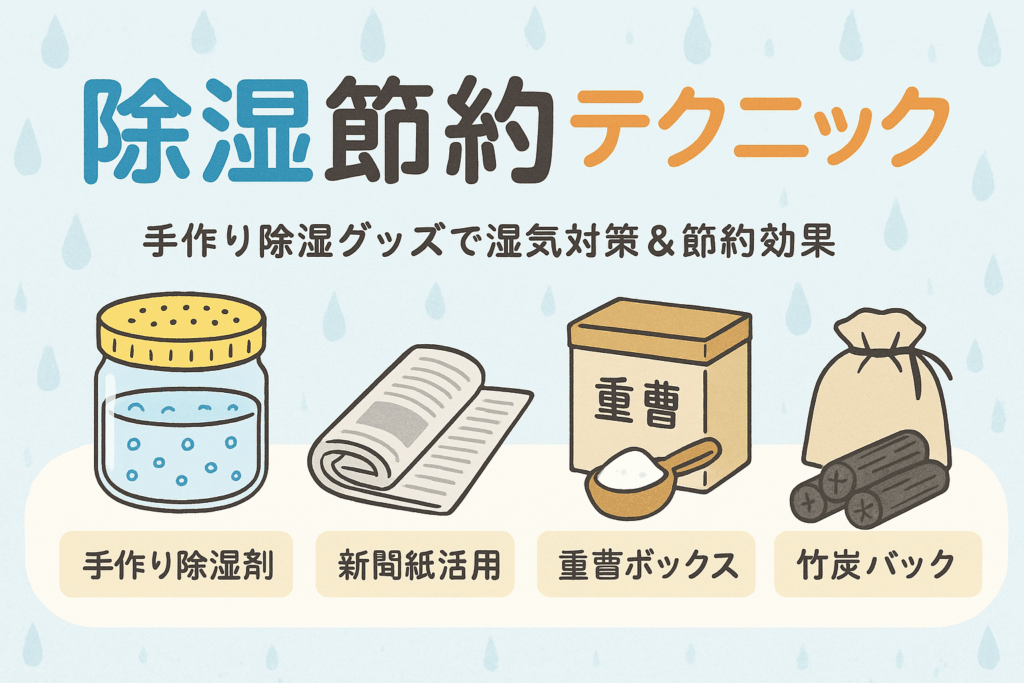

しかし、除湿機なしでも快適な住環境は十分に実現できます。「換気や新聞紙の活用、手作りグッズを駆使した方法」など、電気代ゼロで月々【1,500円以上】を節約できたという声も多数。筆者自身も家族のアレルギー対策で多角的な方法を実践し、1年間カビ被害ゼロを継続中です。

「本当にお金をかけずに除湿できるの?」と感じる方も、この記事を読めば今日から実践できる具体策や、頻発するトラブル回避のコツが身につきます。知らないと損する除湿の落とし穴や、家計も暮らしもラクになる節約テクニックの数々――ぜひ最後までご覧ください。

目次

部屋の湿気がもたらすリスクと除湿はお金のかからない方法で実践すべき理由

部屋の湿気は健康や住まいにさまざまな悪影響を及ぼします。特に高湿度の季節や狭い空間では、カビやダニの発生リスクが高まるだけでなく、住人のアレルギー症状の悪化、家財の劣化を招くこともあります。最近ではお金のかからない除湿対策が注目されており、エコ・節約志向の方から支持されています。家計負担を増やさず、かつ健康リスクを低減できる方法を知ることで、安全で快適な毎日が実現できます。

湿気が引き起こすカビ・ダニの健康被害と具体的事例

部屋の湿気が高い状態を放置すると、カビやダニが増殖しやすくなります。カビは喘息やアレルギー性鼻炎、皮膚炎などの原因となり、特に子どもや高齢者にとって大きな健康リスクです。ダニはじんましんやアトピーの一因にもなり、布団やカーペットに住みつきやすい特徴があります。

カビ対策としては除湿機やエアコンも有効ですが、費用を抑えたい場合は以下のような身近な方法が役立ちます。

-

新聞紙や重曹による除湿

-

換気やサーキュレーターの活用

-

100均や手作りの除湿グッズ使用

具体的な事例として、「布団の下に新聞紙を敷く」「クローゼット内に重曹入りの容器を置く」「窓を定期的に開放して空気を入れ替える」など、日常動作の延長で簡単に実践できます。

部屋 湿気 やばい|放置時のリスクと対策必須ポイント

部屋の湿気が高い状態を長期間放置すると、壁紙や畳の劣化、家具の腐食、電化製品の故障にもつながります。さらに、湿度が70%を超えるとカビの繁殖スピードが急激に上がるため、早めの対策が必要です。特に収納スペースや天井裏など見えない場所の湿気も見逃さず、定期的な点検と実践的な除湿方法を心掛けましょう。

【放置リスクと対策例】

| 放置リスク | 具体例 | 有効な対策方法 |

|---|---|---|

| 壁紙・床のカビ | 壁面の黒ずみ・剥がれ | 換気・新聞紙の活用 |

| ダニの増殖 | 布団・ラグのかゆみ | こまめな洗濯・重曹除湿 |

| 電化製品の故障 | 誤作動・サビ | 湿度管理 |

洗濯物の生乾きや嫌な臭いのメカニズム

湿気が多い部屋で洗濯物を干すと水分が乾ききらず、雑菌が繁殖しやすくなります。この菌が嫌な臭いの原因です。部屋干し時にエアコンの除湿機能や扇風機、新聞紙を利用すると乾燥効率が大きく上がり、部屋を乾燥させる効果が期待できます。ペットボトルで作る簡易除湿器や、100均で購入できる除湿剤も活用しやすいアイデアです。

部屋を乾燥させる方法 雨の日・冬|環境条件別の対応策詳細

雨の日や冬は自然な換気が難しく、湿度が上昇しがちです。下記のような組み合わせが有効です。

-

雨の日

- 扇風機やサーキュレーターで空気循環

- 新聞紙・重曹で吸湿

- ペットボトル自作除湿器設置

-

冬

- 窓の結露対策に新聞紙を貼る

- 除湿剤・保冷剤活用

- 室内干しには除湿シートを併用

季節や天候に応じて方法を選べば、一年を通して湿気をコントロールできます。

室内湿度の適正範囲とその維持がもたらす快適性

室内の最適な湿度は一般的に40〜60%です。これより高いとカビやダニが発生しやすく、低すぎると肌や喉の乾燥・静電気の原因になります。湿度をコントロールすることで快適な生活空間だけでなく、家族の健康維持や家財を長持ちさせるメリットがあります。

適切なお部屋の湿度とは|基準値と計測方法

家庭用の湿度計を使えば正確にチェックできます。100均でも手軽に入手でき、部屋ごとに設置すれば湿度の偏りも把握しやすくなります。湿度が高い際は、即座に換気やお金のかからない除湿グッズを活用して調整しましょう。湿度調整を日常習慣にすることで、健康的で快適な室内環境を保てます。

お金をかけずにできる基本的な除湿方法 – 日常的に実践可能な節約テクニックの詳細

換気の効果的な方法と時間帯の選び方

室内の湿気対策で最もお金がかからない方法が、日常的な換気です。特に湿度の高い時期や雨の日には、短時間でもこまめな換気が効果的とされています。おすすめのタイミングは、気温と湿度が低くなる朝夕や、外気と室内の温度差が少ないときです。できれば2カ所以上の窓を同時に開けて風の通り道を作り、空気の流れを確保しましょう。

注意したいのは、外が蒸し暑い日中や湿度が高い時間帯は控えることです。

マンションや集合住宅では玄関も活用し、部屋全体の空気を入れ替えるのがポイントです。

| タイミング | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 朝 | 湿度が下がりやすく効率的 | 外気が雨天なら短時間で調整 |

| 夕方 | 風が通りやすい | 気温差に注意 |

| 曇り・雨 | 外気が湿っている場合は避ける | 必要なら短時間で実施 |

扇風機やサーキュレーターの活用と注意点

エアコンや除湿機を使わなくても、扇風機やサーキュレーターの活用で室内の湿気をお金をかけずに減少させることが可能です。特に部屋の対角線上に空気を流すと、湿気を効率的に移動させられます。

使い方のポイントは、部屋の上部と下部で空気がよどみやすい部分に風を送ること。また、湿気がこもりやすいクローゼットや家具の裏側にも風を当てると効果的です。ただし、窓を閉め切ったままだと空気循環だけで除湿効果は薄いため、換気とセットで活用しましょう。

・湿気を部屋全体に拡散しないように、乾燥機能はありませんが空気循環でサポートできます。

・ペットボトルと組み合わせる裏ワザもありますが、根本的な除湿には換気やサーキュレーターとの併用が重要です。

日光を利用した自然乾燥の利点と活用法

日差しは自然な除湿効果を発揮します。特に布団や衣類、家具の下に湿気がこもりやすい場合、定期的に日光に当てることでカビやダニ対策にもつながります。

晴れた日には、窓を開けてカーテンも全開にし、日光を部屋の奥まで入れることを意識しましょう。布団やラグはベランダや屋外で干すだけでなく、室内の日の当たる場所でも効果が期待できます。

日光の除湿効果は、特に朝から昼頃の時間帯が最適です。直接当てられない場合は、家具の配置を工夫して日差しが入りやすい環境を作るとさらに湿気対策の効率が高まります。

| 実践方法 | ポイント |

|---|---|

| 布団やラグをベランダ干し | ダニ・カビ予防に有効 |

| 窓を開けカーテン全開 | 部屋全体の湿度除去 |

| 室内に日差しを取り入れる | 家具の位置も調整 |

新聞紙を使った古典的な除湿対策の科学的根拠と実践法

新聞紙は、お金のかからない除湿対策として注目されています。その理由は、新聞紙の繊維構造が湿気や水分を素早く吸収できる点にあります。湿気の多い部屋や家具まわり、押し入れなどで利用すると、余分な水分を効果的に取り除くことができます。特に除湿機や高価な除湿剤を購入せずに、誰でも簡単にはじめられる方法として、多くの家庭で活用されています。湿度が高い季節や雨の日、冬場の結露対策にも有効で、手軽にできる点が大きなメリットです。

新聞紙 湿気取り の効果と効果的な配置場所

新聞紙の湿気吸収力を最大限に活かすためには、配置場所と使い方が重要です。下記のポイントをおさえることで、より効率的な除湿が実現できます。

| 配置場所 | 効果の特徴 |

|---|---|

| 押し入れ・クローゼット | 空気がこもる場所に湿気が溜まりやすい。新聞紙を敷くだけでカビや湿気防止に役立つ。 |

| 靴箱 | 新聞紙を靴内部や靴箱の隅に丸めて入れることで、靴や棚内の湿度を下げやすくなる。 |

| 窓際・サッシ | 結露による水分を吸い取り、カビや腐食対策につながる。 |

| 冷蔵庫・野菜室 | 食材の水分調整やカビ防止に効果的。新聞紙を敷くと余分な水分をキャッチできる。 |

継続して使用するためには、場所ごとに適切な枚数や折り方・丸め方を調整するのがポイントです。

新聞紙 湿気取り 布団や家具の下での活用法

布団やベッドの下、タンスやソファ下部の見えにくい部分は湿気が溜まりやすい場所です。ここに新聞紙を敷いて湿度を管理するのが効果的です。

-

布団下の活用法

- 新聞紙を数枚重ねた状態で直接床と布団の間に敷く

- 湿気がたまりやすい梅雨時期や雨の日には、朝晩で入れ替える

-

家具の下での使い方

- タンスやワードローブの下に新聞紙を敷き詰める

- 木製家具の場合は隙間に丸めて詰めることで効果が上がる

- 水分を吸った新聞紙はこまめに交換

このような方法で、部屋や家具のダメージを抑えカビ発生も防ぐことができます。

新聞紙 カビ防止 機能の実際と使用上の注意

新聞紙には、湿気や水分を吸収する特徴があり、カビ防止にも役立ちます。しかし、長時間同じ新聞紙を使い続けると、逆に吸湿した新聞紙がカビの原因になることがあるため注意が必要です。

-

新聞紙を使う際の注意点

- 湿った新聞紙は早めに取り替える

- 捨てる際は他のゴミと分別しやすくする

- 一度使った新聞紙は再利用しない

- 定期的に換気を行い、空気の流れを作る

除湿だけでなく、新聞紙の上に靴や衣類を直接置かないことも大切です。湿気を吸いすぎたものはかえってカビの温床になるため、状態のチェックを怠らないようにしましょう。

湿気を吸った新聞紙の交換頻度と処理方法

新聞紙で除湿対策を行う際は、交換のタイミングを見極めることが継続的な効果の鍵になります。

-

交換頻度の目安

- 湿気の多い時期や雨続きの場合は「1~2日ごと」

- 通常時や比較的乾燥している場所なら「3~5日ごと」

-

処理方法

- 使い終わった新聞紙はしっかり乾き具合を確認し、湿っていたら速やかにゴミ箱へ

- リサイクルできる状態なら分別して処理

- 長期間放置しないことで、カビや悪臭の発生を防げます

清潔な使用サイクルを守ることで、手間とコストをかけずに部屋全体の除湿効果を維持できます。

手作り除湿グッズの効果検証と安全な使い方 – 重曹・炭・ペットボトルの活用術

重曹 除湿 効果の科学的根拠と使い方のポイント

重曹は湿気を吸い取る吸湿性に優れており、家の中の湿度対策に適した素材として広く利用されています。部屋やクローゼット、靴箱など湿気がこもりやすい空間に置くだけで、空気中の水分をゆるやかに吸収します。重曹を使う際は、通気性のある容器や小袋に入れて設置するのがポイントです。100均などで販売されている不織布の袋を使うのもおすすめです。除湿機の代わりとして手軽に利用でき、電気代がかからない点も大きな魅力です。

【重曹除湿のメリット】

-

お金がかからず経済的

-

市販の除湿剤の代用になる

-

気軽に交換・補充可能

重曹の効果が最大限に発揮されるのは小空間です。クローゼットや収納ケース、トイレ、玄関に最適です。

重曹 除湿 デメリットや交換時期の目安

重曹除湿はメリットも多いですが、いくつか注意点も存在します。まず、重曹の吸湿力は除湿剤に比べてマイルドで、広い部屋や梅雨時など湿気の多い環境には向かない場合があります。特に「重曹は除湿効果ない」「効果が薄い」と感じる方は、広範囲やひどい湿気には市販の除湿剤などの併用が必要です。

【重曹除湿の注意点】

-

湿気が多すぎる場所では即効性が乏しい

-

吸湿が進むと粉が固まり交換時期の目安になる

-

食品グレードでない重曹は手で触れる場合注意

重曹の交換タイミングは、かたまりや水分が溜まったら早めに交換しましょう。目安として1~2ヶ月ごとがおすすめです。

炭を利用した除湿|効果範囲と再利用方法

炭は細かい無数の孔が湿気を吸着し、空気中の臭い・水分を取る性質で昔から除湿に活用されています。置き場所はクローゼット、下駄箱、布団のそばなど、狭く湿度がこもりやすいスペースが理想的です。市販の竹炭や木炭、100均の炭グッズも手軽に入手できます。下表のような使い分けを意識するとより効率的です。

| 置き場所 | 推奨炭の種類 | 目安量 |

|---|---|---|

| クローゼット | 竹炭 | 2~3本 |

| 靴箱 | 竹炭・木炭 | 各靴に1本 |

| 布団収納 | 木炭 | 2本~3本 |

炭は数ヵ月に1度、天日干しで簡単に再利用が可能。コストパフォーマンスに優れ、半永久的に使えるのが利点です。

炭の除湿効果を最大化する設置ポイント

炭の除湿性能を高めるには、空気の流れが滞りがちな角や密閉空間に設置するのがコツです。靴箱やタンスの中はもちろん、棚の隅に置いて湿気やカビ防止に役立ちます。効果的な配置として次のポイントを意識しましょう。

-

密閉空間の奥や下側に置く

-

直接床と接しないようトレイなどにのせる

-

定期的に天日干しを行う

使い古した炭は消臭剤やガーデニング用の土壌改良剤としても再利用できます。

ペットボトル除湿の真実|効率・安全性・嘘の見分け方

ペットボトル除湿は、冷凍したペットボトルを部屋に置くことで空気中の湿気を水滴として集める方法です。「本当に効くのか」という疑問も多いですが、一時的な湿気取りには一定の効果が認められています。ただし、部屋全体を長時間乾燥させるには不向きで、エアコンや除湿機と同等の効果は期待できません。

【ペットボトル除湿の特徴】

-

一時的に湿気を集めるのみ

-

大きな部屋や長時間の使用は効果が薄い

-

水滴がたまるためこまめな処理が必要

「効率が悪い」「意味ない」「嘘」と言われるのは過大な期待をした場合です。小さな部屋や湿気のこもる場所限定で活用しましょう。

ペットボトル 除湿 置き場所の最適化と作り方詳細

効果的に使うには、ぴったりサイズの冷凍ペットボトルをタオルなどでくるんで、部屋の中心や洗濯物付近、窓際などに設置します。特に洗面所や一人暮らしの小部屋には適した方法です。

【作り方のポイント】

- 500mlや2Lなど好みのサイズの空ペットボトルを用意

- 水を8分目まで入れる

- キャップをしっかり閉めて冷凍庫で凍らせる

- 凍った状態のままタオルに巻いて部屋に設置する

設置の注意点は、結露で水たまりができないよう必ず受け皿を用意し、使い終えたらカビ発生を防ぐために早めに片付けてください。安全面を考慮し、小さな子どもやペットの手の届かない場所に置くのがおすすめです。

市販除湿剤の購入を控えたい人向け|繰り返し使える除湿剤の実力比較

市販の除湿剤を繰り返し購入するのが負担に感じる方や、お金のかからない除湿方法を探している方に向け、人気の繰り返し使える除湿剤に注目しました。繰り返し使えるタイプはコストパフォーマンスが高く、環境にも優しい点が魅力です。機能や持続性にも違いがあるため、使用場所やニーズに合ったものを選ぶことが重要です。

除湿剤 半永久 人気商品とコスパ評価

除湿剤の中でも半永久タイプは、水分を吸着した後に天日干しや電子レンジなどで「再生」することで何度でも使えるのが特長です。コスト面や除湿力、再生方法それぞれに違いがあります。

| 商品名 | 主な店舗 | 参考価格 | 再生方法 | 特長 |

|---|---|---|---|---|

| モコモコ珪藻土除湿剤 | ニトリ | 約800円 | 天日干し | 繰り返し100回以上再生可 |

| 重曹除湿剤 手作り | 100均 | 約220円 | 重曹の入れ替え | おしゃれなボトルでアレンジ可 |

| シリカゲル 除湿パック | ジャパネット・各種通販 | 1,000円前後 | 電子レンジ・天日干し | 押入れ・靴箱にも対応可 |

比較のポイント

-

コストパフォーマンスが高いものは重曹や100均素材を活用した手作りタイプ

-

ニトリの珪藻土タイプは長期間繰り返し使用できて人気

-

シリカゲルタイプは吸湿力が高く、電子レンジでも再生可能なのが便利

除湿剤 100均 効果と選び方のポイント

100均ショップの除湿剤は価格が安いだけでなく、種類も豊富です。選ぶ際は、置きたい場所やサイズ、使用感を重視しましょう。靴箱やクローゼット用、吊り下げタイプ、タンスやベッド下用などがあります。

効果的な選び方のポイント

-

設置場所で分けて選ぶ:靴箱には小型、クローゼットには吊り下げ型が便利

-

中身の成分を確認:吸湿剤としてよく使われるのは珪藻土、シリカゲル、活性炭など

-

重曹タイプは自作可能で、布団やタンスにも使いやすい

-

吸湿量や交換目安もパッケージで要チェック

ダイソー 除湿剤 詰め替え方法と寿命の見極め方

ダイソーで購入できる除湿剤の多くは、詰め替え用が用意されているため繰り返し使えて経済的です。使い切りタイプの場合は、中のビーズや重曹の色や水分量で交換時期を判断しましょう。

詰め替えポイントと寿命の見極め方

-

容器がそのまま利用でき、詰め替え用が安価で購入可

-

水分を吸ってビーズが透明になったり、袋が膨らんだら交換サイン

-

重曹や珪藻土の場合、乾燥させて再利用できる

-

使い終わった中身の処分方法も各パッケージで確認を

上手に使えば、お金をかけずに部屋の湿気対策が可能です。

生活スタイルや設置場所に合わせて、半永久的に使える除湿剤を賢く選びましょう。

家電を使わずに湿度管理を完結させるための高度テクニック集

除湿機の代わりにペットボトルや他のお金のかからない除湿法を活用

手軽に実践できる、お金をかけず部屋の湿度を下げる工夫には多くの方法があります。湿気を吸収する身近なアイテムの活用や、自然の力を借りることが効果的です。

| 除湿アイテム | 使い方・ポイント | メリット |

|---|---|---|

| ペットボトル(凍らせて使用) | 冷凍庫で凍らせ室内に設置。空気中の水分が結露し湿度を下げる | 電気不要、繰り返し使える |

| 新聞紙 | 丸めて押し入れやクローゼット、布団下に設置。湿気を吸う | 廃品利用でコストゼロ |

| 重曹 | 容器に入れ、部屋や下駄箱に設置。水分を吸収したら交換 | 食品添加物なので安全、使い終わったら掃除にも再利用可 |

| 除湿剤(100均・繰り返し型) | ドラッグストアや100均で入手し、水が溜まったら天日に干して繰り返し使用 | ランニングコスト削減、種類豊富 |

ペットボトル除湿は「意味ない」と感じやすいですが、冷蔵庫の余ったスペース活用や湿度が高い時の応急処置として有効です。

部屋を乾燥させる方法 冬や雨の日でも効果的な対策

冬や雨の日は室内干しや窓の結露による湿気が増加します。効率よく部屋を乾燥させるには複数の対策を組み合わせることが重要です。

-

換気:短時間でも窓やドアを開けて空気を循環させる

-

扇風機やサーキュレーターで空気の流れを良くする

-

新聞紙や重曹を気になる場所に設置して湿気を吸収

-

冬のエアコン除湿運転は電気代がかかるため、晴れ間を狙って窓を開ける

-

室内の家具は壁から少し離して配置し、空気の通り道を作る

雨の日でも短時間換気やペットボトル除湿など、「できる工夫」を日常に取り入れるのが湿度対策のコツです。

電気代ゼロで継続可能な湿度コントロール法

除湿機やエアコンの使用を控えても、お金のかからない方法をふだんの生活で効率よく使い続ける習慣が大切です。

-

冷蔵庫の余ったペットボトルを凍らせて交互に使い回す

-

新聞紙・重曹は1〜2週間ごとに交換、こまめに管理する

-

布団・カーペット下の湿気は新聞紙を敷いて吸収させる

-

100均除湿剤も利用し、コスパ重視でローテーション

定期的に交換作業のスケジュールを決めておくと無理なく続けられ、コストも最小限に抑えられます。

こまめな掃除と家具配置の工夫がもたらす効果

湿気対策には除湿のほかに掃除が不可欠です。ホコリやカビの元となる水分をしっかり除去することで、空気も清潔に保てます。

-

家具や壁のすき間のホコリは定期的に掃除機やドライシートで除去

-

棚やタンスの裏側、窓のフチも湿気がこもりやすいため要チェック

-

カーテンやカーペットはこまめに洗濯・天日干しをする

-

家具を壁から5cmほど離して通気性を確保する

掃除と家具配置の見直しをするだけで、カビやダニの住みにくい健康的な空間に変わります。部屋ごとに湿気の多い場所を把握し、重点的に対策しましょう。

実体験・専門家意見・公的データを踏まえた信頼度の高いお金のかからない除湿情報

湿気が多い季節や梅雨時、電気代を気にせずに部屋を快適に保ちたい方へ向けて、信頼できる情報と実際の体験談をもとに効果的な除湿の方法を紹介します。生活スタイルや家族構成に合った対策を選ぶことで、より効率的かつ手軽に湿気を抑えることが可能です。

一人暮らし向け・家族世帯で異なる除湿のポイント

一人暮らしの場合、狭いスペースで発生する湿気を効率よく除去することが重要です。逆に家族世帯では調理や洗濯、入浴による湿気の発生量が多くなりがちです。下記ポイントに注意して工夫を加えてみてください。

-

一人暮らし

- ペットボトルや重曹を活用した簡易除湿

- 使わない部屋のこまめな換気

- 新聞紙を押入れやクローゼットで活用

-

家族世帯

- 洗濯物の室内干し時は扇風機や換気扇を併用

- 重曹や新聞紙の除湿効果を複数個所で活用

- 家具や壁から数cm離して通気を確保

どちらの場合も、新鮮な空気の循環や日々のこまめな掃除が湿気トラブルの予防になります。

部屋湿気取り 最強実感の口コミと専門家の見解

実際に多数の方が効果を実感している除湿方法には共通点があります。実体験レビューや専門家からのアドバイスをもとに、特に人気の高い除湿ワザをピックアップしました。

| 方法 | 実感度 | コスト | 専門家の見解 |

|---|---|---|---|

| 新聞紙の活用 | カビ防止効果を実感する声が多数 | ほぼ無料 | 紙が湿気を吸収しやすいので推奨 |

| ペットボトル自作除湿器 | 手軽・安価に挑戦しやすいと高評価 | 無料 | 氷や重曹を入れて使用が効果的 |

| 重曹を使った除湿 | 消臭兼用でコスパが良いと好評 | 低い | 交換時期を守れば無害・安心 |

部屋湿気取りは場所ごとに適した方法を使い分けると効果的です。

公的機関による湿度管理の基準と推奨対策

多くの公的機関では、室内の湿度は40~60%を目安とすることが健康面・カビやダニ予防に推奨されています。過度な湿度は家具や衣類の傷みや、健康への悪影響を招くこともあるため注意が必要です。

-

室温と湿度のバランス

- 空気の流れを良くし、晴れた日はなるべく窓を開ける

- 乾燥しすぎの場合は加湿器、湿気が多い場合は扇風機や除湿に手作りグッズを利用

-

おすすめの手軽な湿気対策

- 新聞紙や重曹の継続的な活用

- クローゼットや靴箱には特に湿気取りを重点配置

表を参考に日常の湿度管理の目安を再確認してください。

| 環境 | 適正湿度 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| リビング | 40〜60% | エアコン・扇風機の併用推奨 |

| 寝室 | 50〜60% | 布団の湿気を抜く |

| クローゼット | 50%以下 | 換気・新聞紙、重曹を組み合わせ |

除湿剤 効果なし?調査データと解説

市販の除湿剤や自作グッズの効果については疑問の声もありますが、使用場所と方法を守れば十分に実力を発揮します。特にペットボトルや重曹は「効果ない」と感じる場合、置き場所や交換時期が適切でないケースが多いです。

-

除湿ペットボトル

- 部屋の端に設置すると効率が悪化するため中央付近や空気の流れの良い場所が最適

- 氷や重曹入りで短時間の速効性、長時間の湿気取りどちらも可能

-

重曹除湿剤

- 2~3か月に一度交換し、湿気を吸ったらしっかり廃棄

- 入れ物は密閉せず、空気にふれる面積を広くとることで効果アップ

現状の調査データでも使用方法を守れば市販・自作除湿剤は十分な湿度コントロールに役立つことが分かっています。家具や壁の近くなど最も湿りやすい場所に設置するのがおすすめです。

よくある誤解と除湿で起こりうるトラブル回避ガイド

ペットボトル除湿は嘘?事実と誤解の線引き

ペットボトルを活用した除湿方法は、手軽で人気がある一方、「本当に効果があるのか」と疑う声も少なくありません。冷やしたペットボトルは一時的に空気中の水分を集めますが、お部屋全体の湿度を大幅に下げる効果は限定的です。特に「部屋を乾燥させる方法」として長時間使う場合、適切な設置場所や本数が大きく影響します。

下記のポイントを確認しましょう。

-

効果的に使いたい場合

- 1~2リットル程度の大きめペットボトルを使用

- 部屋の中心ではなく湿気がこもる壁際に設置

- 凍らせて利用し、結露水をこまめに処理

-

デメリットと注意点

- 部屋の広さによっては複数本必要

- 一度に取り除ける水分量は少なめ

他にも「ペットボトル除湿は意味ない」「効率が悪い」という意見もありますが、湿気がすごい部屋や梅雨時期にはあくまでもサブ的な対策として活用するのがおすすめです。湿気が強い場合は、新聞紙や重曹など他の方法と併用しましょう。

除湿剤 交換時期・設置時の落とし穴

市販の除湿剤や100均の湿気取りは、コストを抑えて手軽に利用できる一方で、定期的な交換や設置場所の工夫が必要です。除湿剤は使い捨てタイプと繰り返し使える半永久タイプがありますが、どちらも効果を引き出すためのポイントがあります。

| 除湿剤のタイプ | 交換や再生の目安 | 設置ポイント |

|---|---|---|

| 使い捨てタイプ | 水が上限まで溜まったら | クローゼットや押入れの奥 |

| 半永久タイプ(再生型) | 数週~数か月ごとに加熱乾燥 | 靴箱、家具の陰、下駄箱 |

| 重曹・新聞紙DIYタイプ | 約1~2週間ごとに交換 | 湿気が溜まりやすい場所 |

交換時期を過ぎるとカビの原因になることもあるため、使い切ったらすぐ取り換えることが大切です。特に重曹は半永久的に使えるわけではなく、湿気を吸った後はこまめに交換し、入れ物も清潔に管理しましょう。

湿度対策が原因のゴキブリ発生リスクと対策

除湿対策を始めたことで、思わぬゴキブリの出現に悩まされるケースがあります。湿気を減らすとゴキブリが寄り付きにくくなる半面、部屋の隅や家具裏に溜まったホコリや残り水分がかえって彼らの隠れ家や水場となることが原因です。

ゴキブリ発生のリスクを下げるポイントを整理します。

-

湿気だけでなく、掃除や換気も習慣化

-

ペットボトル除湿や新聞紙、重曹などは使い終わったら速やかに処分

-

水周り(キッチン・洗面所・お風呂)の換気と除湿も忘れずに

さらに、食品や生ゴミの管理を徹底し、ゴキブリが好む環境をつくらないよう意識しましょう。

部屋を乾燥させる方法 ゴキブリ対策とのバランス調整

部屋の除湿とゴキブリ対策はセットで考えることが大切です。エアコンや除湿機だけに頼らず、「部屋を乾燥させる方法」として下記が効果的です。

-

毎日の換気を朝晩に5分ずつ

-

扇風機を使って空気を循環

-

重曹や新聞紙を敷きつつ、定期的な掃除でダニ・カビも同時に予防

-

湿気の多い場所を重点的にケア

これらの調整をバランスよく取り入れることで、お金のかからない除湿対策と害虫リスクの少ない快適な部屋作りが実現します。

100均・手作りグッズ・市販品の性能比較と選択基準

湿気対策を安価に手軽に行うなら、100均商品や手作りグッズ、市販品の除湿剤を比較し自分に合った選択をすることが重要です。各商品の効果や使い勝手、コストや持続性などをポイントごとに見極めましょう。

100均 除湿剤 効果ランキングと費用対効果検証

100均の除湿剤は手軽さとコスパの高さが特長です。人気商品を比較し、費用対効果や特徴を以下の表で紹介します。

| 商品名 | 効果目安 (日数) | 繰り返し利用 | 価格 | 使い勝手 |

|---|---|---|---|---|

| シリカゲル除湿剤 | 約30日 | 可能 | 110円 | クローゼットや靴箱向け |

| 炭タイプ除湿剤 | 約45日 | 不可 | 110円 | 狭い場所に便利 |

| 吸湿シート | 約60日 | 可能 | 110円 | 布団や押入れに使用しやすい |

100均商品は湿気対策の入門として最適ですが、狭い場所や小容量利用に特化しています。

繰り返し使える除湿剤 ランキング常連商品特徴

繰り返し使える除湿剤は経済的かつ環境負荷を抑えられます。ランキング上位の定番品には下記のような特徴があります。

-

珪藻土スティック:天日干しで半永久使用可能

-

シリカゲルパック:電子レンジで再生でき、頻繁な取り替え不要

-

備長炭プレート:消臭と除湿のダブル効果、天然素材で安全

自宅の設置場所や再生の手間を考慮して、適したものを選ぶと長期間湿気対策が続けやすくなります。

手作りグッズの安全性と持続性の検証

お金をかけずにできる手作り除湿グッズは、材料調達が簡単でエコな点が人気の理由です。主なものに重曹や新聞紙、ペットボトル利用法などがあります。

手作り重曹除湿剤

-

重曹を100均や家にある容器に入れるだけ

-

匂い取りもできる

-

2〜3か月で交換が目安

新聞紙除湿

-

部屋や靴箱に新聞紙を丸めて入れる

-

1週間程度で交換推奨

ペットボトル除湿

-

空のペットボトルの上下を切り、重曹や炭を入れて湿気取りに

-

部屋に置く時は空気がこもりやすい場所が効果的

いずれも安全性が高いですが、除湿効果は市販品に劣る場合もあるため、複数の方法を組み合わせて使うのがおすすめです。

環境・コスト・利便性で比較するベストチョイス

各方法を環境・コスト・利便性で比較しました。

| 方法 | コスト | 持続性 | 利便性 | 環境負荷 |

|---|---|---|---|---|

| 100均商品 | 安い | 短〜中期 | 手間不要 | 低い |

| 繰り返し除湿剤 | 初期高め | 長期間 | 定期的に再生が必要 | 低い |

| 手作りグッズ | 最安 | 短〜中期 | こまめな交換要 | 最低 |

費用を抑えつつ継続的に除湿したい場合は、繰り返し使えるタイプと手作りグッズのハイブリッド活用が最も効率的です。自分の生活スタイルや部屋の湿度状況に合わせて最適な方法を選んでください。

お金をかけずに除湿生活を実現するための実践ポイント総覧

節約しながら快適を保つための日常習慣

部屋の湿気対策は、シンプルな日常習慣で十分に効果を得られます。おすすめの方法は次の通りです。

-

室内干しは風通しの良い場所を選ぶ

-

定期的な窓の換気で湿度を下げる

-

晴れた日はカーテンや窓を開け、日光を取り入れる

これらを実践するだけで、部屋全体の湿気を大きく減らすことができます。加えて、湿気を吸収しやすい新聞紙や重曹を家具の隙間やクローゼットの中に配置するのもおすすめです。

湿度が高いとカビやダニが発生しやすくなります。衣類や家具を長持ちさせるためにも、毎日の換気と掃除を習慣化しましょう。手軽な上に、お金もかかりません。

電気代比較:除湿機と自然除湿のコスト差

電気を使う除湿機と無料でできる自然除湿のコストを比較します。

| 方法 | 初期費用 | 月間コスト(目安) | メンテナンス | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 家庭用除湿機 | 10,000円〜 | 500円〜1,000円 | 掃除・水捨て | パワフル・短時間で乾燥 |

| ペットボトル活用 | 0円 | 0円 | 定期交換 | 身近な材料・補助的 |

| 新聞紙/重曹 | 0円 | 0円 | 交換 | 安価・手軽 |

家庭用除湿機を1日8時間つけっぱなしにすると、月1,000円前後電気代が増えるケースもあります。一方、ペットボトルや新聞紙、重曹などを利用すれば、お金をかけずにじわじわ湿気を吸い取ることが可能です。

除湿効果を長持ちさせるチェックリストとメンテナンス法

除湿効果を維持するには、日々の見直しとちょっとしたメンテナンスが大切です。以下のセルフチェックリストを活用しましょう。

-

換気は毎日行っているか

-

湿気のこもりやすい場所に新聞紙や重曹を置いているか

-

天候に応じて窓や扉を開閉しているか

-

ペットボトル除湿器や新聞紙は週に1回程度交換しているか

-

家具や家電の裏側も定期的に掃除しているか

部屋の隅や押し入れなど、普段見落としがちなポイントほど湿気が溜まりやすいので注意が必要です。重曹や新聞紙は湿気を吸うと固くなったり、色が変わることがあるので、目安として交換を行いましょう。身近なもので賢く除湿し、コストを抑えながら快適な生活を目指すことができます。